潍坊市以“王伯祥事迹陈列展”致敬“百姓书记”

速豹新闻网苗露 李世苗潍坊报道:3月25日,潍坊市委宣传部联合省驻潍媒体、市融媒体中心组织党员干部赴潍坊市党史教育馆开展“王伯祥事迹陈列展”学习宣传活动。

这场展览通过400多件文件、图片、实物和影像资料,生动再现了原寿光县委书记王伯祥“一心为民、务实担当”的奋斗人生,为新时代党员干部树立了精神标杆。

王伯祥,这位被寿光百姓口口相传的“百姓书记”,在1986年至1991年主政寿光期间,以一场“绿色革命”改写了这座农业县的命运。面对寿光“南贫北荒”的困境,他敏锐抓住蔬菜产业机遇,推动寿光从“白菜烂地”蜕变为中国“菜篮子”。

破局“白菜悲剧”,建起全国最大蔬菜市场

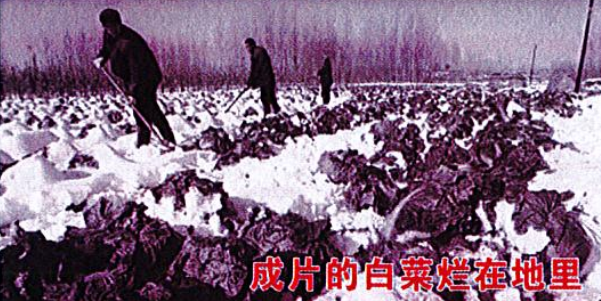

寿光农民素有种菜传统,温饱解决后,种菜致富成为全民期盼。然而,1983年农户集中种植的白菜遭遇滞销,2500万公斤蔬菜腐烂田间的惨状,让时任县委副书记的王伯祥深刻意识到:“蔬菜卖出去是宝,卖不出去不如草!”

1986年主政寿光后,王伯祥将蔬菜流通体系改革作为头等大事。面对计划经济时代“市场姓资姓社”的争论,他掷地有声地为干部群众鼓劲:“怕什么?共产党的干部首先考虑的应该是群众的利益,只要对群众有好处,就要勇往直前地去干。如果真有什么责任,我承担!”在他的强力推动下,1986年,寿光在九巷村建起了蔬菜批发市场,将分散的田间交易纳入规范化轨道。

实践是政绩最客观的检验者:市场规模从初建时的20亩扩展至650亩,交易范围从本地菜拓展到“买全国、卖全国”,结算方式从现金交易升级为电子拍卖。如今,这座年交易额超240亿元的“蔬菜航母”,不仅托起全国菜价“风向标”,更衍生出物流、包装等上千个配套产业,带动数十万城乡居民依托“一棵菜”实现增收致富。

冬暖式大棚:点燃“万元户”的星火

1988年寒冬,一根顶花带刺的黄瓜引起了王伯祥的注意。彼时的寿光仍是经济薄弱县,身为县委书记的他正苦苦探寻脱贫路径。看到这根黄瓜,让王伯祥看到了希望。他积极支持三元朱村党支部书记王乐义,三闯关东,把“大棚技术连姐夫都不教”的韩永山请到了寿光。

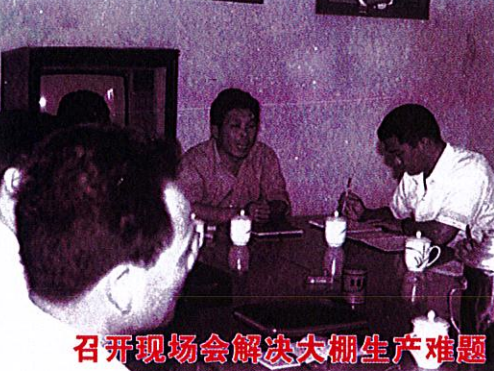

次年,王伯祥在三元朱村启动冬暖式大棚技术试点项目,由村支书王乐义牵头实施。面对质疑声,他立下军令状:"搞砸了损失县里担",并亲自协调技术专家支援,17名党员率先建起17座试验棚。

当年春节前,大棚黄瓜喜获丰收,每个大棚纯收入两万多元,三元朱村一下子就冒出了17个万元户。这在当时犹如一声春雷,轰鸣在冰冻雪封的寿光大地上。

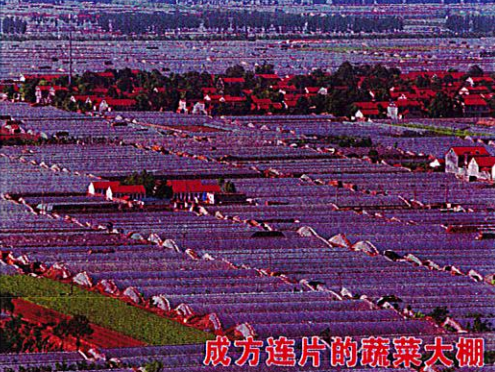

"一人富不是富,我得让老百姓都富起来,把这个技术推广出去。"王伯祥的承诺化作燎原之火:22个乡镇的640个村庄相继建起20万座大棚,形成60万亩设施蔬菜种植规模。这场从17座试验棚发端的"绿色革命",不仅让寿光农户年均增收2万余元,更将冬暖式大棚技术推向了全国。

王伯祥用一生诠释了“金杯银杯不如百姓口碑”的真理。他的故事,是潍坊精神的一座丰碑,更是新征程上催人奋进的号角。